Hace cinco años comenzaba oficialmente la pandemia del Covid y así se vivió en Formosa

Tres meses antes de su aparición, expertos advirtieron sobre el peligro del coronavirus.

(Por Mario García*) - Cuando un comité de 15 expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Mundial vaticinó en septiembre de 2019 "una amenaza muy real" si estallaba "el brote de un nuevo y agresivo tipo de gripe", nadie suponía que apenas unos meses después, el 11 de marzo de 2020, iba a aparecer el coronavirus o COVID-19 en la ciudad china de Wuhan.

El informe anual de The Global Preparedness Monitoring Board, encargado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), vaticinaba la muerte de 50 a 80 millones de personas y un cinco por ciento de retracción de la economía global de declararse la epidemia.

Se trató de una evaluación prospectiva, titulada Un mundo en riesgo, a la luz de los estragos provocados por las epidemias del ébola entre 2014 y 2016 y de la gripe aviar o H1N1 en 2009.

¿Su conclusión? Lapidaria: "El mundo está en grave riesgo de ser devastado por epidemias de enfermedades regionales o mundiales o pandemias que no sólo causan pérdidas de vidas, sino también desequilibrios económicos y caos social". Una pandemia de esas características, agrega el informe sobre preparación de emergencias sanitarias, "sería catastrófica, creando estragos, inestabilidad e inseguridad generalizados". En pocas palabras, "el mundo no está preparado".

Años después, llega la peor conclusión: no hemos aprendido nada. O hemos aprendido poco frente a la vulnerabilidad creada por el crecimiento demográfico, la urbanización, las migraciones, los viajes y el cambio climático.

De 2011 a 2018, la OMS registró 1.483 sucesos epidémicos en 172 países. Entre ellos, la gripe, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS), el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS), el ébola, el zika, la peste y la fiebre amarilla. Precursores, en su mayoría, de brotes cada vez más frecuentes de rápida propagación y de difícil manejo.

El COVID en Formosa y las polémicas medidas que pusieron el ojo de la Justicia sobre Insfrán

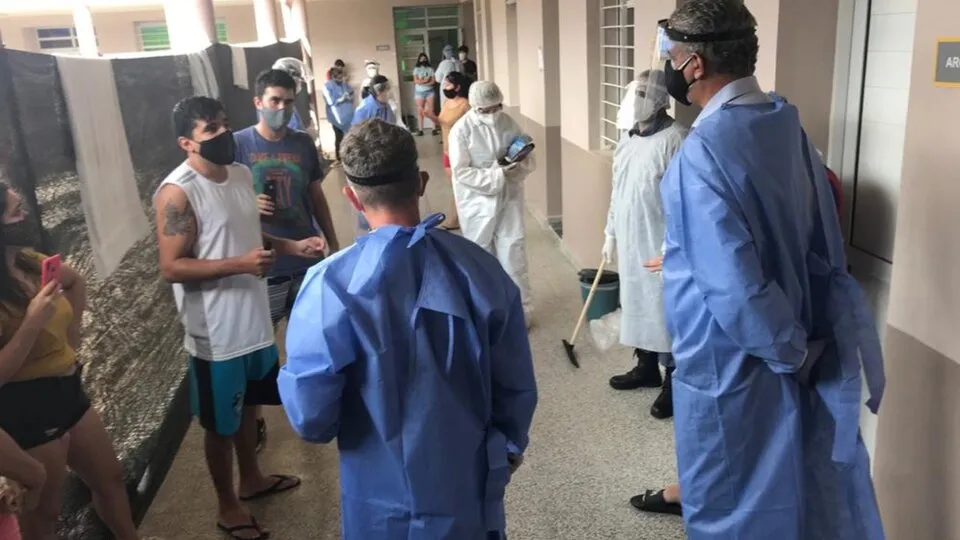

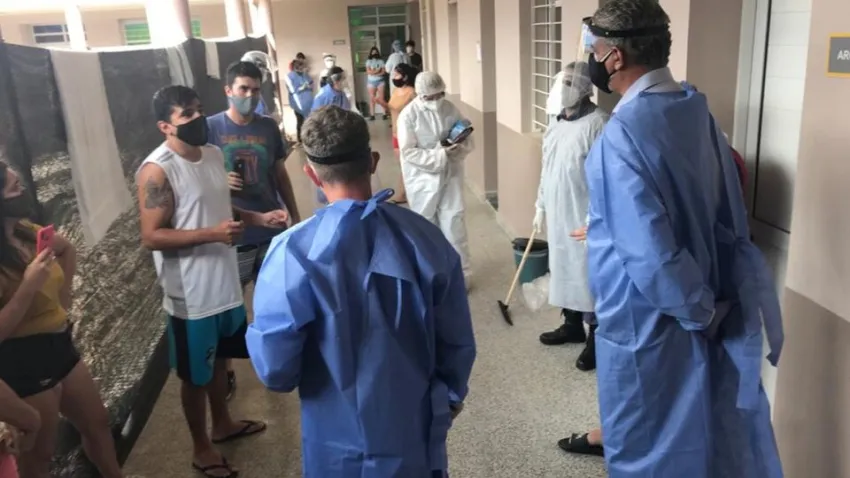

La provincia implementó medidas estrictas para contener el virus, pero estas generaron controversias debido a denuncias de represión policial, detenciones de opositores y presuntas violaciones de derechos humanos.

En marzo de 2021, ante un aumento de casos de COVID-19, el gobierno de Formosa decidió retornar a la Fase 1 del aislamiento social en la capital provincial. Esta medida provocó protestas de ciudadanos y comerciantes que se oponían a las restricciones por su impacto económico y social. Las manifestaciones fueron reprimidas por la policía con el uso de balas de goma y gases lacrimógenos, resultando en varios heridos y detenidos. Estos hechos fueron ampliamente difundidos y generaron repudio a nivel nacional.

En la ciudad de Clorinda, las restricciones también fueron motivo de tensión. Vecinos y comerciantes se movilizaron hacia la residencia del intendente Manuel Celauro para exigir la flexibilización de las medidas sanitarias. La protesta fue dispersada por la policía mediante disparos de balas de goma, lo que aumentó la indignación de la población.

La oposición política en Formosa reaccionó denunciando penalmente al gobernador Gildo Insfrán por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad, entre otros cargos. La denuncia también incluyó al jefe de Gobierno, Jorge González, y al jefe de la Policía provincial, Walter Arroyo. Los legisladores opositores argumentaron que la represión de las manifestaciones pacíficas constituyó una grave violación a los derechos humanos.

Estos acontecimientos en Formosa durante la cuarentena por COVID-19 pusieron en evidencia las tensiones entre las medidas sanitarias estrictas y el respeto a los derechos fundamentales de la población. Las denuncias de represión y abuso de poder resaltaron la importancia de garantizar que las políticas públicas en situaciones de emergencia no vulneren las libertades y derechos esenciales de los ciudadanos.

Las advertencias no son novedosas. Diez científicos convocados por el diario británico The Guardian coincidieron en afirmar en 2005 que la mayor amenaza que iba a enfrentar la humanidad podía ser la erupción de un volcán de magnitud inaudita que inyectara gases en la atmósfera y bloqueara los rayos solares, una brutal profusión de atentados terroristas o una pandemia viral. El ébola, después del H1N1, pasó a ser para la OMS "la emergencia sanitaria más grave y severa vista en los tiempos modernos".

La vacuna contra el miedo no existe. Sobre todo, cuando aparecen plagas de ribetes bíblicos de las cuales ningún país está exento. El cólera, la peste bubónica, la tuberculosis y el sida, entre otras enfermedades, crearon tanta paranoia como, a finales del siglo de XVIII, la viruela.

Por su causa morían 500.000 europeos por año. La gripe española, que no debió su nombre a España, sino a los periódicos escritos en esa lengua que, exentos de la censura usual en los países involucrados en la Primera Guerra Mundial, divulgaban su existencia, mató a tres veces más personas que el conflicto bélico, recientemente finalizado.

En el siglo XX hubo dos pandemias: la gripe asiática, de 1957, y la de Hong Kong, de 1968. Los azotes de la gripe H1N1 y del SARS, tras la voladura de las Torres Gemelas en 2001, equipararon a las pandemias con el terrorismo y el virtual volcán en erupción entre las principales amenazas para la humanidad.

La aparición del coronavirus, como otras epidemias, cumple el rito previsto en 1963 por el matemático y meteorólogo Edward Lorenz: "El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas". Adaptado a estos tiempos, un estornudo puede sembrar pánico. En varios metros a la redonda.

*Publicado en mendozatoday.com.ar/

(Norte Chaco)